Se cumplen 50 años del golpe de Estado que marcó el quiebre de la democracia en Chile. La dictadura dejó un trágico balance que colocó en un primera plano la centralidad que hoy tiene el respecto a los derechos humanos como un “mínimo civilizatorio”.

El golpe también expresó una modificación sustancial en la trayectoria de los cambios iniciados en los años 50 en el país, que se orientaban hacia un modelo desarrollista que fue reemplazado desde 1973 por uno neoliberal, en el que el mercado se convirtió en el principal proveedor de bienes y servicios públicos.

En los testimonios que se presentan en el ciclo, nuestros ex y actuales investigadores analizan la agenda de estudios que desarrollamos en esos años, y que supo articular la reflexión intelectual con el compromiso público de sus miembros.

Este no es sólo un ejercicio de memoria o de expresión de convicciones sobre una época de nuestra historia reciente; es también un análisis vigente sobre la realidad social, política, económica y cultural del país y la región, quehacer central ayer y hoy de la FLACSO.

Lee el comunicado completo aquí.

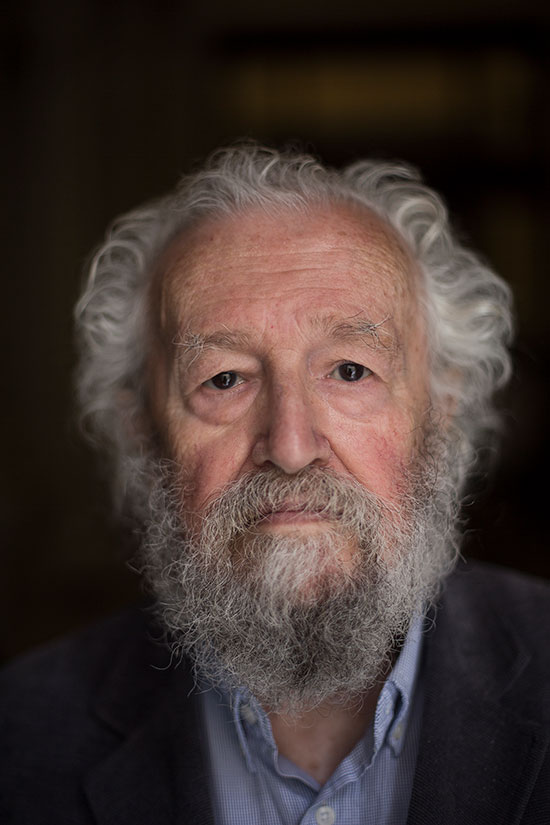

JOSE JOAQUÍN BRUNNER

José Joaquín Brunner Ried. Chileno, sociólogo, PhD por la Universidad de Leiden, Países Bajos, con especialidad en análisis comparado de políticas y sistemas educacionales, análisis cultural y procesos de transformación del campo intelectual. Fue nombrado ministro Secretario General entre 1994 y 1998. Actualmente es miembro del Centro de Políticas Comparadas de Educación (CPCE) de la Universidad Diego Portales y de su Facultad de Educación.

Brunner ha trabajado en diversos países —ya sea en América Latina, América del Norte, Europa, África, Asia— con diferentes universidades y centros de investigación. Fue director e investigador de la FLACSO-Chile, investigador de la Fundación Chile y profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez.

En este primer capítulo de este ciclo, presentamos al ex SEGPRES del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. En la entrevista, Brunner critica algunas lecturas del Golpe Militar, que lo presentan como “la lucha de los malos; los pecadores, los burgueses, la reacción norteamericana, en contra de los buenos” y defiende el proceso de la renovación socialista como un “reencuentro [de la izquierda] con la democracia como institucionalidad, como cultura, como horizonte histórico”. Brunner elabora acerca de la evolución del rol político-intelectual de los investigadores durante el periodo autoritario , un compromiso que define como “aún, en medio de la dictadura, a hacer una ciencia social con compromiso con lo público”

Mira la entrevista completa aquí

En este primer capítulo de este ciclo, presentamos al ex SEGPRES del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. En la entrevista, Brunner critica algunas lecturas del Golpe Militar, que lo presentan como “la lucha de los malos; los pecadores, los burgueses, la reacción norteamericana, en contra de los buenos” y defiende el proceso de la renovación socialista como un “reencuentro [de la izquierda] con la democracia como institucionalidad, como cultura, como horizonte histórico”.

Mira la entrevista completa aquí

Brunner elabora acerca de la evolución del rol político-intelectual de los investigadores durante el periodo autoritario , un compromiso que define como “aún, en medio de la dictadura, a hacer una ciencia social con compromiso con lo público”

En este primer capítulo de este ciclo, presentamos al ex SEGPRES del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. En la entrevista, Brunner critica algunas lecturas del Golpe Militar, que lo presentan como “la lucha de los malos; los pecadores, los burgueses, la reacción norteamericana, en contra de los buenos” y defiende el proceso de la renovación socialista como un “reencuentro [de la izquierda] con la democracia como institucionalidad, como cultura, como horizonte histórico”.

Brunner elabora acerca de la evolución del rol político-intelectual de los investigadores durante el periodo autoritario , un compromiso que define como “aún, en medio de la dictadura, a hacer una ciencia social con compromiso con lo público”

Mira la entrevista completa aquí

FERNANDO CALDERÓN

Fernando Calderón Gutiérrez. Nació en La Paz, Bolivia, en 1948. Es un destacado sociólogo y cuenta con un doctorado en Sociología. Realizó estudios adicionales en París, donde obtuvo un Diplôme des Études Approfondies (DEA) en 1977, bajo la dirección de Alain Touraine, y un Doctorat en Troisième Cycle en 1979, con Manuel Castells como director de tesis, ambos en la École des Hautes Études en Sciences Sociales.

A lo largo de su carrera, ha desempeñado cargos académicos de importancia. Fue profesor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y ha sido profesor e investigador invitado en reconocidas universidades como la Universidad del Sur de California, Berkeley, Austin, Chicago y la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, Bolivia, entre otras. Además, es profesor en Flacso Argentina y en el Doctorado del CEA en Córdoba. También se ha desempeñado como Secretario Ejecutivo de la CLACSO y ha trabajo en diversas agencias del sistema de Naciones Unidas.

Calderón ha tenido una participación destacada en el ámbito de las ciencias sociales a nivel regional y su relación con la FLACSO se inicia a principios de los años 70 y se mantiene hasta hoy.

En este segundo capítulo, entrevistamos al sociólogo boliviano y doctor en sociología Fernando Calderón. En este diálogo, Calderón se desplaza por innumerables temas, comenzando por su admiración hacia José Medina Echavarría, cuyo libro “Consideraciones sobre el Desarrollo de América Latina”, considera el gatillante de “toda una generación de pensamiento, de acción, de reflexión y de compromiso político” de escala latinoamericana. Asimismo, en tanto que actor relevante en el escenario de las ciencias sociales latinoamericanas, examina la tensión weberiana entre la vocación política y la vocación científica “ese drama del intelectual latinoamericano”, nos dice, “la pelea interna, que es la autonomía del intelectual, frente al compromiso del actor”.

Mira la entrevista completa aquí

Ad portas de los 50 años, define a la Unidad Popular como “una coalición heterogénea, conflictiva, alrededor de tensiones”, aunque destaca la figura del expresidente Salvador Allende de quién dice “apostó por la democracia como salida (…) Apostó a hacer el plebiscito y antes que se hiciera el plebiscito dieron el golpe”. Por último, acerca de hacia dónde avanzar, nos propone: “tenemos que tener un pensamiento global, pero sin perder nuestra memoria histórica”.

LUCIA MIRANDA

Lucia Miranda Leibe es doctora en estudios latinoamericanos por las universidades de Salamanca (España) y Sciences Po (Francia). Ha trabajado como consultora para el PNUD en materias de ciudadanía y participación, y actualmente se desempeña como investigadora en FLACSO Chile y docente en la Universidad Católica Silva Henríquez. Las líneas de investigación de la doctora Miranda Leibe incluyen estudios políticos con perspectiva de género, juventud, feminismo, representación y participación política.

En este tercer capítulo del ciclo desarrollado por FLACSO Chile, en colaboración con El Mostrador, entrevistamos a la investigadora y especialista en temas de género, Lucia Miranda Leibe. Miranda critica el revisionismo de quienes reivindican “dictadores como si fueran estadistas” como “un problema grave en términos de compromiso con la democracia”.

Afirma que en Chile “el clivaje autoritarismo-democracia está vivo, está más vivo que nunca”, y recalca que el país “necesita un proceso constituyente que sea dialogado, que sea consensuado, que sea guiado sin revanchismo”.

Mira la entrevista completa aquí

Por último, la Dra. Miranda Leibe también tiene palabras para el estado actual de las ciencias sociales; habla de “deuda” y sostiene que “hay ciertas categorías conceptuales que tenemos que revisar”; “sin feminismo no hay democracia”, cierra.

PATRIZIO TONELLI

Patrizio Tonelli es historiador y doctor en historia por la Università di Teramo (Italia). Sus líneas de investigación se ubican en el mundo del trabajo: relaciones laborales, trabajo y salud, sindicalismo y participación de los trabajadores. Patrizio se desempeñó como coordinador académico de la Maestría Internacional en Políticas del Trabajo y Relaciones Laborales (2012-2014) producido en conjunto por la Universidad Central y la Universitá degli Studi di Bologna (Italia) y como investigador en la Fundación Sol.

Actualmente, Patrizio es docente de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y, desde 2012, es investigador del equipo de Trabajo, Empleo y Equidad en Salud (TEES) de FLACSO Chile.

Desde su expertiz en historia del movimiento sindical, Patrizio describe el proceso de organización popular de finales del S. XIX como un “laboratorio de experimentación de formas de auto organización colectiva de la sociedad” y, a cinco décadas del golpe de Estado, observa el proceso de “intervención aniquiladora del tejido social” llevado a cabo por la dictadura como “el mecanismo que explica la relación entre los 50 años y la desigualdad actual”.

Asimismo, describe su trabajo como docente e investigador en temas de salud laboral como una búsqueda por comprender los procesos que conducen a una distribución desigual de la salud es “la gran interrogación de fondo que mueve mi actividad” confiesa.

Mira la entrevista completa aquí

Por último, defiende una democracia que valide el conflicto social “no es algo de lo que tenemos que huir” afirma, “si lo ocultamos quedan los poderes fuertes, los poderes fácticos y el resto queda todo ocultado en una supuesta paz social que es una paz falsa”.

TOMÁS MOULIAN

Tomás Moulian es sociólogo por la Pontificia Universidad Católica. Se desempeño como investigador en FLACSO Chile durante 20 años, llegando a ser sub director de la institución. Asimismo, fue director de la carrera de sociología de la Universidad Católica, rector de la extinta Universidad Arcis y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales en el año 2015. Entre su copiosa producción intelectual se cuenta “Democracia y Socialismo en Chile”, “Chile actual, anatomía de un mito” y “Conversación interrumpida con Allende”.

Moulian es una voz indispensable en la comprensión de la transición a la democracia en Chile. Su libro “Chile actual, anatomía de un mito” (1997) es habitualmente considerado una de las críticas tempranas más agudas al modelo de sociedad fraguado en los años ’90. En esta conversación, junto a nuestro director, Fabricio Franco, Tomás analiza el golpe de Estado “es la segunda gran traición de la política chilena del S XX”, dice, y trascartón caracteriza al Partido Republicano, como “un movimiento que tiene nostalgia de la dictadura”.

A lo largo de la entrevista, el también autor de “conversación interrumpida con Allende”, relata el ambiente intelectual de la época y afirma “si no hubiera sido por Flacso, habríamos tenido que salir de Chile”.

Mira la entrevista completa aquí

Asimismo, cuestiona la recuperación de Allende -de quien dice “es la gran figura política de la izquierda chilena”– a partir exclusivamente de su muerte, invisibilizando la potencia de sus realizaciones. Por último, consultado en retrospectiva por la transición, reconoce que, vis à vis la situación actual “hoy lo miro con ojos menos críticos”, “fue un progresismo limitado -declara citando a Manuel Antonio Garretón-, pero progresismo al fin”.

TERESA VALDÉS

Licenciada en Sociología por la Universidad Católica de Chile y doctoranda en Ciencias Sociales por la UBA, Argentina. Investigadora y coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, Chile. Integrante del Consejo directo de CEDEM Género y Equidad desde 2006.

Entre los años 1981 y 2006 fue investigadora de FLACSO Chile, donde creó el Área de Estudios de Género, condujo numerosas investigaciones y desarrolló docencia. Coordinó el proyecto regional “Mujeres Latinoamericanas en Cifras” en 19 países y el proyecto “El Índice de Compromiso Cumplido-ICC”.

En un nuevo capítulo del ciclo entrevistamos a la coordinadora del Observatorio de Género y Equidad Teresa Valdés. En esta entrevista, la académica, especialista en temas de género y organizaciones populares nos cuenta acerca de su experiencia como investigadora en dictadura, su lucha por una democracia “entendida como la transformación de la vida cotidiana” y sobre su compromiso intelectual “vengo de esa vertiente del intelectual orgánico (…) uno está generando conocimiento y al mismo tiempo estás en la transformación”.

Mira la entrevista completa aquí

Consultada sobre el significado de la dictadura aclara que lo que ésta buscó eliminar “no eran las ideas, eran los actores” y afirma que uno de los factores que determinó las condiciones de negociación de la democracia se jugó en las diferencias de percepción con quienes retornaban desde el exilio “llegaban hombres, masivamente, llegaban desde el exilio rápidamente a la dirección del partido y en la dirección del partido definían sin recoger lo que era la experiencia interna”. Por último, se declara sorprendida de que “más allá de todos los avances, el anticomunismo sigue siendo un factor hasta el día de hoy”.

Teresa Valdés y las mujeres en dictadura: "si hablamos de opresión, la situación de las mujeres era la peor de todas".

En esta segunda parte de la entrevista a Teresa Valdés, ella comienza presentando los estudios de movimientos sociales como su principal área de trabajo en su llegada a la FLACSO. Así, nos comenta cómo de ello pasó a los estudios de género, y específicamente de pobladoras, desde un proyecto de CELADE-PISPAL sobre historias de vida de pobladoras. En ese proceso es que nos comenta cómo empieza a identificar las inequidades de género y que “si no había un trabajo con las organizaciones y con mujeres (…) la democracia era un chiste”.

CLAUDIO FUENTES

Claudio Fuentes es Licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Santiago de Chile. Posteriormente, obtuvo su Magíster y Doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Carolina del Norte, Estados Unidos.

Su carrera académica ha estado marcada por una destacada trayectoria en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO-Chile. Durante su tiempo en la institución, desempeñó diversos roles clave. De 1996 a 1997, asumió el cargo de Coordinador del Área de Relaciones Internacionales y Militares. Entre los años 2003 y 2005, ocupó la posición de Coordinador Académico, y desde 2004 hasta 2008, ejerció como Director de FLACSO-Chile.

En la actualidad, Claudio se desempeña como Profesor Titular en la Universidad Diego Portales, donde lleva a cabo investigaciones en el ámbito del cambio institucional. Además, es Investigador Asociado del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas.

En el séptimo capítulo del Ciclo de Entrevistas “Chile a 50 años del golpe: una perspectiva desde la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales”, conversamos con el Investigador Asociado del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas y profesor titular de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes.

Durante esta entrevista, se abordó la cuestión de quiénes conforman los sectores populares y dónde comienza el proceso de distanciamiento de la izquierda, el académico señaló que “la izquierda es votada por los sectores urbanos y de clase media, más educados, que tienen acceso a la educación, pero va dejando atrás a estos sectores populares”, mientras que “la UDI gana en primer lugar, y ahora el Partido Republicano, y por lo tanto es esa la transformación en donde la izquierda, el centro, pierde; y sobre todo el centro. El centro político, de ser la mitad de Chile en los años 60, hoy día termina convertido en un partido de un 10%, o sea, la reducción del centro”.

Mira la entrevista completa aquí

Asimismo, el historiador señaló que las izquierdas estarían perdiendo al sujeto que históricamente trató de representar, “tenemos una transformación política de polarización, con una izquierda mucho más urbana de la zona centro de Chile, y una derecha más de las regiones que son más conservadoras y de sectores populares”.

En esta entrevista destaca cómo el cambio político en Chile desde el golpe militar ha llevado a una transformación profunda en la composición de los votantes y en la dinámica política del país. Proporcionando una visión valiosa sobre la evolución de la política chilena a lo largo de las últimas décadas.

MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ

María José González. Cientista Político de la Universidad Diego Portales, Magíster en Salud Pública, Universidad de Chile, y participante del Programa de Líderes en Salud Internacional Edmundo Granda (PLSI). Organización Panamericana de la Salud, promoción 2019.

Asimismo, como investigadora parte del equipo que diseñó y analizó la Encuesta Nacional de Condiciones de Empleo, Trabajo y Equidad (ENETS) de Chile; y en distintos proyectos de investigación sobre temáticas referidas a la salud de los trabajadores. Actualmente, se desempeña como una Coordinadora del Programa de Trabajo, Empleo, Equidad y Salud (TEES), de FLACSO Chile.

En esta entrevista, la investigadora analiza cuáles son los desafíos principales que tiene la democracia en Chile, con no sólo la perspectiva de los derechos políticos y civiles, sino que también los económicos y sociales en pos del desarrollo. González destaca la importancia de abordar las políticas públicas respecto a las vulnerabilidades que tienen ciertos grupos sociales en términos de empleo: “Chile es un país que ha crecido, pero siento que la profundización, o quizás el cuestionamiento por la calidad de esos derechos sociales [empleos de calidad], es un poco lo que debería venir”. Finalmente, la cientista político destaca que el clivaje del estallido social tiene ciertos “matices” similares a lo que fue el gobierno militar.

Mira la entrevista completa aquí

RICARDO BRODSKY

Ricardo Brodsky. Licenciado en Literatura de la Universidad de Chile, se desempeñó como director del Museo Gabriela Mistral de Vicuña entre agosto de 2016 y octubre de 2017. En este espacio museológico, llevó a cabo una importante labor de animación del Museo como centro de iniciativa cultural y literaria.

Entre mayo de 2011 y abril de 2016, fue director ejecutivo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, convirtiéndolo en un espacio de reflexión y educación de amplias audiencias, potenciando la colección y exposición permanente y otorgando un lugar preferente a las artes visuales, a diversas manifestaciones culturales.

En este noveno capítulo del Ciclo de Entrevistas “Chile a 50 años del golpe: una perspectiva desde la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales”, Brodsky destaca las diferencias que hay entre las izquierdas de hoy, como lo es el Frente Amplio, y las de antes, como lo fue la Unidad Popular. A su vez, afirma que “en los años 70, había un proyecto anticapitalista. Hoy día eso no existe, por lo menos en Chile, y creo que ni la nueva izquierda, el Frente Amplio, es anticapitalista. Es como una socialdemocracia”.

Mira la entrevista completa aquí

ALICIA FROHMANN

Alicia Frohmann. Historiadora de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como consultora en la División de Comercio Internacional e Integración de la CEPAL y es profesora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Experta en temas de políticas comerciales internacionales, trabajo, género y comercio sustentable.

Entre los años 1983 y 1997 trabajó como investigadora en el área de relaciones internacionales de FLACSO Chile. Realizó importantes publicaciones como “Democracy in the Country and in the Home: The Women’s Movement in Chile”, Ed. FLACSO, Santiago, Chile, 1993. Es un documento escrito para el libro sobre el movimiento de mujeres que estaba preparando el Foro del Programa de la Mujer de la Fundación Ford para la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se realizó en Beijing, China, en 1995.

En esta edición, Frohmann destaca los aspectos universales que hubo durante la época previo, durante y post dictadura, recalcando que “la desafección la política es un fenómeno universal y que se va expresando de distintas maneras. Nosotros habíamos estado acostumbrados en el pasado que la desafección política se expresaba a través de la izquierda, pero hemos descubierto que en los tiempos actuales eso no está ocurriendo ni en Chile ni en el mundo”.

Mira la entrevista completa aquí

SERGIO SOZA

Sergio Soza es Cientista Político de la Universidad Católica. Magíster en Ciencia Política, mención en Política Comparada por Sciences Po. Se desempeña como investigador en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO Chile), desde donde siguió de cerca el desarrollo de la Convención Constitucional en el año 2021. Actualmente su trabajo gira en torno a la polarización política. Adicionalmente, se desempeña como docente en la Universidad Católica del Maule, donde ha impartido cursos sobre diseño institucional e historia política.

En esta nueva edición del Ciclo de Entrevistas “Chile a 50 años del golpe: una perspectiva desde la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales”, el actual investigador del organismo destaca el poder despótico durante los años en dictadura, en donde la violación a los Derechos Humanos tuvo una acción concertada con una orientación política clara, y que fue un “periodo muy fuerte de desincorporación política” para quienes fueron reprimidos.

“Tenemos cosas que nos siguen penando hasta el día de hoy, como, por ejemplo, la cuestión de la confianza interpersonal. El declive de la confianza del persona, el declive de organizaciones en la confianza de las organizaciones políticas, hacia los partidos políticos. Es una idea profundamente abrazada por la dictadura cívico-militar”, aclara Soza.

Mira la entrevista completa aquí

MANUEL VALENZUELA

Manuel Valenzuela. Es Cientista Político de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Magister en Procesamiento y Gestión de Información (PUC). Con experiencia en diseños de investigación, levantamiento de información y análisis cuantitativo y cualitativo de información en temáticas asociadas a políticas sociales, salud laboral, determinantes sociales de salud, trabajo informal y protección social.

Actualmente es investigador en el Área Trabajo, Empleo, Equidad y Salud (TEES) de FLACSO Chile.

En el último capítulo de este ciclo, entrevistamos a Manuel Valenzuela. Manuel es investigador y docente en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, donde estudia temas de salud y metodología de las ciencias sociales. En esta entrevista, comparte su percepción sobre los desafíos del país en materia de democracia, puntualizando la necesidad de construir “partidos sólidos”, con una “ciudadanía bien vinculada”. En cuanto a Derechos Humanos llama a garantizar “espacios donde se pueda recordar la historia del país y se pueda construir hacia adelante en torno al entendimiento mutuo”. A la vez, es crítico del revisionismo “Es como decirle a cualquier persona: ‘tú te moriste por tu culpa’. Tiene algo de desviado”, señala.

Mira la entrevista completa aquí

RODRIGO RAMÍREZ

Rodrigo Ramírez, periodista y licenciado en Antropología. Doctor en industria audiovisual y del mercado digital, MBA en comunicación estratégica, Magister en Comunicación y Magister en gerencia pública. Actualmente director e Investigador del Programa Políticas Públicas para el Desarrollo Digital de América Latina y el Caribe; presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, Investigador del Social Communication Lab SCL de la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica; profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica Metropolitana y director del Instituto de Capacitación de la Asociación de Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana ATEI. Es Miembro del directorio de la Fundación Abriendo Datos.

Además, fue Subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile, secretario ejecutivo del Comité de ministros para el Desarrollo Digital, Infraestructura de Telecomunicaciones y Gobierno Electrónico y secretario ejecutivo del Comité de ministros para Desarrollo Espacial; presidente de los órganos reguladores de América Latina y el Caribe, agrupados en REGULATEL, Foro de intercambio y de políticas públicas para el desarrollo del ecosistema digital en la región, entre otros.

Ramírez recalca que “tenemos una sociedad episódica, poco reflexiva, por lo tanto, cada evento, cada circunstancia, se convierte en un acontecimiento en sí mismo, con un relato, una narrativa que tiene fecha de inicio y término. Por tanto, sostener los diálogos más allá de la propia coyuntura, ya es prácticamente imposible. Y sobre todo para los temas que tienen que ver con la reflexión histórica, con la reflexión de la calidad de la democracia, con la reflexión sobre la institucionalidad del Estado, pero fundamentalmente con la calidad democrática de sus instituciones”.

Te invitamos a revisar la Presentación del libro "FLACSO Chile a 50 años del Golpe Militar".

En conmemoración de los 50 años del Golpe Militar en Chile, FLACSO-Chile llevó a cabo un ciclo de entrevistas entre mayo y septiembre de 2023 con destacados investigadores que han marcado las ciencias sociales. Estas entrevistas se organizaron en torno a tres ejes principales: el impacto histórico de la dictadura, la situación actual de la democracia chilena, y las tendencias futuras como la migración y la digitalización.

Luego de revisar y editar las entrevistas, se elaboró el Documento de Trabajo titulado “FLACSO-Chile a 50 años del Golpe Militar: Reflexiones y trascendencia desde las Ciencias Sociales”. Este documento es un ejercicio de memoria y análisis sobre la realidad social, política, económica y cultural de Chile y la región, presentando una versión ampliada de las entrevistas originalmente publicadas en el periódico digital El Mostrador.

El lanzamiento de este documento, programado para junio de 2024, contará con la participación y análisis de Lucía Dammert y Manuel Antonio Garretón. Te invitamos a revisar las entrevistas en nuestro Canal de YouTube:

Entrevistados Presentación del Documento de Trabajo "FLACSO Chile a 50 años del Golpe Militar. Reflexiones y trascendencia desde las Ciencias Sociales.

Lucía Dammert Guardia

Estudió sociología en la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina hasta graduarse en 1995. Obtuvo una Maestría en Ciencias en Planeamiento Urbano y Regional en la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos en 1997 y un doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Leiden, Holanda en 2010.

Fue directora del Programa Seguridad y Ciudadanía de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Chile, entre los años 2005 al 2010.

Actualmente, es Profesora Titular de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile.

En la presentación del documento, Lucía señala que “uno de los impactos más interesantes tiene la FLACSO en la historia, pero principalmente la FLACSO Chile, es ver como en esos recovecos comienza a parecer cada vez más la participación de las mujeres, cada vez más la necesidad de incluir a más mujeres en las ciencias sociales. Y, además, la perspectiva analítica que incluyen los estudios de género”.

Manuel Antonio Garretón.

Sociólogo, politólogo y ensayista chileno. Obtuvo el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, en 2007.

Fue decano del Área de Estudios Sociales Interdisciplinarios de la Católica en 1973 y coordinó los grupos de emergencia de las Ciencias Sociales en Chile después del golpe militar. Entre 1975 y 1995 fue profesor investigador de la Facultad de Ciencias Sociales (FLACSO). Ha enseñado en universidades chilenas y extranjeras y ha ocupado cargos dirigentes en diversas instituciones académica.

Sus principales áreas de trabajo han sido sociología política, democratizaciones y transiciones, Estado y sociedad, regímenes autoritarios, actores y movimientos sociales, partidos políticos, universidad y educación superior, opinión pública y demandas sociales, cultura y educación, desarrollo de las ciencias sociales, teoría sociológica y política, reforma del Estado y políticas públicas, modernidad y sociedad en América Latina.

Al iniciar la presentación del documento de trabajo, Manuel Antonio hace una provocación y señala, que “hablar de régimen o dictadura cívico militar, ¿a alguien se le podría ocurrir que una dictadura puede ser cívica? ¿En alguna parte del mundo, alguna dictadura o un golpe militar, han sido cívico milita

Te invitamos a descargar y leer el Documento de Trabajo

FLACSO- Chile a 50 años del Gople Militar:

Reflexiones y trascendencia desde las Ciencias Sociales.

Este documento es un ejercicio de memoria y análisis sobre la realidad social, política, económica y cultural de Chile y la región, presentando una versión enriquecida de las entrevistas publicadas inicialmente en el periódico digital El Mostrador.